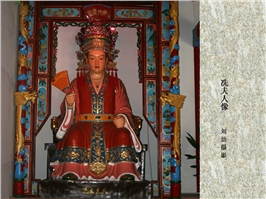

试论冼夫人文化的形成与发展 2

(一)冼夫人文化的形成

文化不是僵死之物,而是运动之流。冼夫人文化是岭南文化的组成部分,是颇具特色的粤西地域文化。文化是历史的投影,是时间积淀的结果。也就是说,文化是历史发展的产物,它不是短时期内出现的,它有阶段性、连续性、继承性,这就决定了文化不能割断历史。冼夫人文化,从南北朝的梁陈隋直到今天,经历了1400多年,这就必须从纵向上研究它创造的因素和过程,包括了它的起源和演进。

南越族是广东最早的民族。其来源主要是从土著居民发展而成,但并不排斥在南越族形成和发展过程中有从其他地区迁入的人。冼夫人(约515—602)出生、繁衍、活动都在粤西的鉴江、漠阳江流域一带,后来逐渐扩展到雷州、钦州、廉州、海南及越南红河三角洲一带(古称交趾),约为秦置的象郡范围(其中包括桂林郡、南海郡的一部分)。

粤西,位于我国的最南部。过去,由于南岭万山重叠,使粤西与中原隔绝,严重影响了粤西社会经济的发展。直到隋唐时,岭南还被看作化外之地,由于森林茂密,蚊虫特多,毒蛇猛兽横行,疟疾、皮肤病成为地方的流行病,因此,被称为“瘴疠之乡”。这里的土著(古越人)被称为“蛮夷”。人们多住“干栏式”(用竹木茅草等材料,把房子搭成两层,上层住人,下养猪、牛等牲畜。这是为避南方多雨潮湿,山多瘴疠和毒蛇猛兽而建造的一种“巢居”)的房舍。(笔者注:二十世纪六十至七十年代高州市新垌镇高良管理区还保存有十多间此类建筑。)先秦时,粤西古越人因为生活在险恶的环境中,因而笃信鬼神是很自然的事情。《史记·孝武本纪》有“越人俗信鬼”“而以鸡卜”等记载。先秦文献多处说越人有“断发文身”习俗。古越人还有猎头、吃人之风,相信被吃者的智慧和力量会转移到吃人者身上。《墨子·鲁问四十九》记:“楚国之南有啖人之国者,其国之长子生,则解而食之,谓之宜弟。”战国时,屈原在《楚辞·招魂》中道:“魂兮归来,南方不可以止些,雕题(注,在额头刻花纹)黑齿,得人肉而祀,以其骨为醢(注,音海,肉酱)些。”所以,当年中原指责南越土著人为“蛮夷”就不足为怪了。六朝时期,岭南越人被称为俚人。他们“尚仍蛮俗”,“各有长帅”。居住在粤西和南路地区的俚人,占当地人中90%以上。《宋书·蛮夷传》云:“广州诸山并俚僚,种类繁炽。”