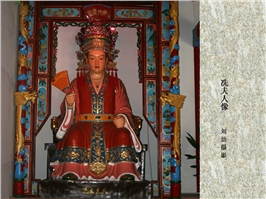

《归一统____冼夫人列传》 第十一回 匪患(一)

红豆故作神秘地贴近冼英的耳朵:“我已经将那第三个锦囊交给了冯大人,想必他昨夜也不会睡着。这几天肯定会来咱们山上,您就姜太公钓鱼……..”

“怎麽说?”

“愿者上钩呗!”

然而冼英等待的冯宝没有上山,却等来了送信的陆大成。冼云龙拆开一看: “青屏口?萧朗?借兵?”

陆大成满脸焦急,等待这冼云龙的回话。冼云龙把信交给祖立之,在厅内走来走去,一边思考一边说到:“这大盗萧朗我到听说过,他的功夫以及胆量非常了得。据说他未落草前曾喝得大醉,夜中山行,临崖而睡。忽然来了个老虎在他头上乱嗅,虎须进入他的鼻子。他一声喷嚏,震得老虎大惊一跃,竟然跌落到山崖之下,摔伤了腰胯。这萧朗醒了,也跳下山崖,把这老虎活捉,扛回了家中。实乃英雄了得,如今他怎麽又到了青屏口?”

祖立之微捋斑白的胡须,问陆大成为何不向高州请兵,反倒来冼家寨求助?陆大成只得将高州回文的意思简述了一下,并说高凉匪情紧急,再三恳请冼家寨出兵。

祖立之也不回答,却把信递给在一旁侍立的冼英,“不知你现在兵马操练的如何?”

冼英看到冯宝有急,哪有不出兵的道理?侃侃而言道:“高凉乃我十万俚人休养生息之地,我们生于此长于此,这几年这里的局势刚刚稳定下来,不能再有大的变故。青屏口距我们不远,也素无侵犯,但一旦匪势坐大,高凉必大乱,岭南必大乱,我们冼家寨最后恐怕也难免于兵火。祖先生常言‘兵备于无豫。’我们必须及早出兵。

祖立之与冼云龙早就预料到冼英会是这个态度,二人相视片刻,都哈哈大笑起来。

冼云龙派人取来铜鼓,亲手交给冼英,让她擂鼓聚兵。

只见这铜鼓平面束腰、中空无底,共由面、胸、腰、足、耳五部分组成。鼓面圆而平,中心刻有十六道光芒的太阳图案,鼓面边缘饰着八只造型奇异的青蛙,这青蛙尖嘴突眼,足有三趾,方腚昂首坐立,逆向分列于八方,含有“鼓声一响,号令八方”之意。鼓面下接鼓身,连接部分略外凸,形成球状弧度为胸。鼓脐隐起,鼓腰内收,往下鼓身又扩大,呈喇叭口部分为足;鼓身左右还各有一对圆茎形的鼓耳,系有两条红绢。鼓面径宽二尺,鼓身长三尺,通体铜铸,颜色橙黄微青;鼓身四周表面,也遍刻着奇异的花草鸟虫纹样,图案绚丽多彩,别具特色。

俚僚各部首领都以铜鼓世代相传为神器,把它作为权利交替的印符。也就是说,能得到这个部落的铜鼓,便可让这个部落所有人都听从他的号令。所以俚僚各部首领不惜用成千上万头牛的代价,费尽心思去求购其他部落的铜鼓,凡能拥有二三面铜鼓的即可僭称王号,雄霸一方。

俚僚各部的首领,每遇战事出征,首先要杀牛牛祭鼓祈神,然后击鼓于高山召兵,闻者顷刻间就能手执武器云集于其麾下,听从他的调遣。这铜鼓在每个俚僚部众心中都有巨大的震慑力,他们的生活、战斗力,乃至灵魂,都与铜鼓紧密相联。一旦铜鼓遗失或被其他部落缴获,那这个部落首领的权势也就随之丧失,要麽俯首称臣,要麽流落他乡。没有了这代表部落命运的铜鼓的激励,恐怕谁也挽不回部落对部众们的凝聚力。

冼家寨的铜鼓更是这鼓中之王,是当年南越王赵佗亲手交于冼家寨的冼祖奶奶,命她世代镇守高凉,代他管理高凉诸部的俚人,甚至远到雷州半岛一带居住的俚族部落,也得听从此鼓的号令。

冼云龙转头问陆大成道:“你们冯大人让你借多少兵马?”

“如今青屏口势力越来越大,当然是越多越好啊。”

冼英抿嘴一笑:“青屏口地处高凉、杜陵(今阳西县)和阳春(今阳春市)三郡交界之地,山高林密,不适宜大部队作战,我只带八百人便足够了。你呢,只要带好路就行,别再领我们去见山魈就行…..”。

祖立之似乎想起什麽,问陆大成道:“冯大人除了让你请兵外,还做了些什麽?”

“高州回文说目前不便派兵前来助剿,我头来之前,冯大人却四处派人张贴榜文,说不日高州即出兵剿匪,并大造声势征集粮草,要合围青屏口,却不知有何用意?”

祖立之沉思片刻,叹道:“想不到这冯大人年纪轻轻,就如此经验老到,暗合兵法之宜啊。”

冼云龙目送冼英领兵下山,有些忧虑:“要不我亲自带兵下山,她能是大盗萧朗的对手吗?”